이문세의 노래가 생각나기도 하고 돌담길이 생각나기도 하는 곳, 정동.

덕수궁 일대 주소는 서울시 중구 정동입니다.

정동은 법정동이고 행정은 소공동에 속한다는 군요.

정동이라는 이름은 정릉에서 유래한 겁니다.

네!

북한산 자락에 있는 그 정릉(貞陵)입니다.

그 정릉이 처음에는 이곳에 있었습니다.

정릉이 있던 자리가 현재 정동 4번지라고 해서 보니, 영국대사관 있는 곳이네요.

정릉은 태조 이성계의 둘째 부인이자 조선 건국 후 첫 왕비였던 신덕왕후 강씨의 능입니다.

고려시대에는 부인을 둘 두는 게 합법(?)이었을 겁니다. 조선시대 첩이랑은 다른 개념.

이성계와 첫째 부인 한씨와의 사이에 있던 자식들이 방우부터 방연까지 6아들과 두 딸이었는데, 이 중 둘째 방과가 정종이고, 다섯째가 훗날 태종이 되는 이방원입니다.

둘째 부인 강씨와의 사이에는 방언 방석 두 아들과 딸이 한 명입니다.

태종의 어머니인 한씨(신의왕후)는 조선이 건국되기 전 돌아가셨습니다.

조선이 건국되고 이성계가 왕이 됐으니, 이제 세자를 정해야 하겠지요.

그런데, 조선이란 나라가 유교를 국시로 하는 나라답지 않게 장자가 왕위를 이은 경우가 별로 없는데, 건국 후 첫 세자 책봉부터 꼬였습니다.

이미 장성한 아들이 줄줄이 있는데 이성계는 막내아들인 방석을 세자로 책봉하는 이상한 결정을 한 겁니다.

이성계가 강씨 부인을 몹시 아꼈던 게 사실이고, 강씨 부인 역시 자신의 아들을 왕으로 만들고 싶은 욕망이 커서 강하게 주장했겠지만, 그리고 정도전 같은 사람들이 그 주장에 힘을 실었다고 하지만, 그렇다고 첫 세자책봉부터 이렇게 꼬아버리다니!!

한 나라를 뒤집어엎고 새 왕조를 세울 정도의 담대한 인물이 어째 이런 결정은 인간적인(?) 정에 휘둘렸을까요?

신덕왕후는 정도전을 비롯한 대신들과 합세해 방석을 지켜줄 생각이었겠지만, 자신의 아들이 왕위를 잇는 모습을 보지 못하고 1396년 병으로 세상을 떠났습니다.

그리고 방석은 1398년 1차 왕자의 난 때 죽임을 당하고 말지요.

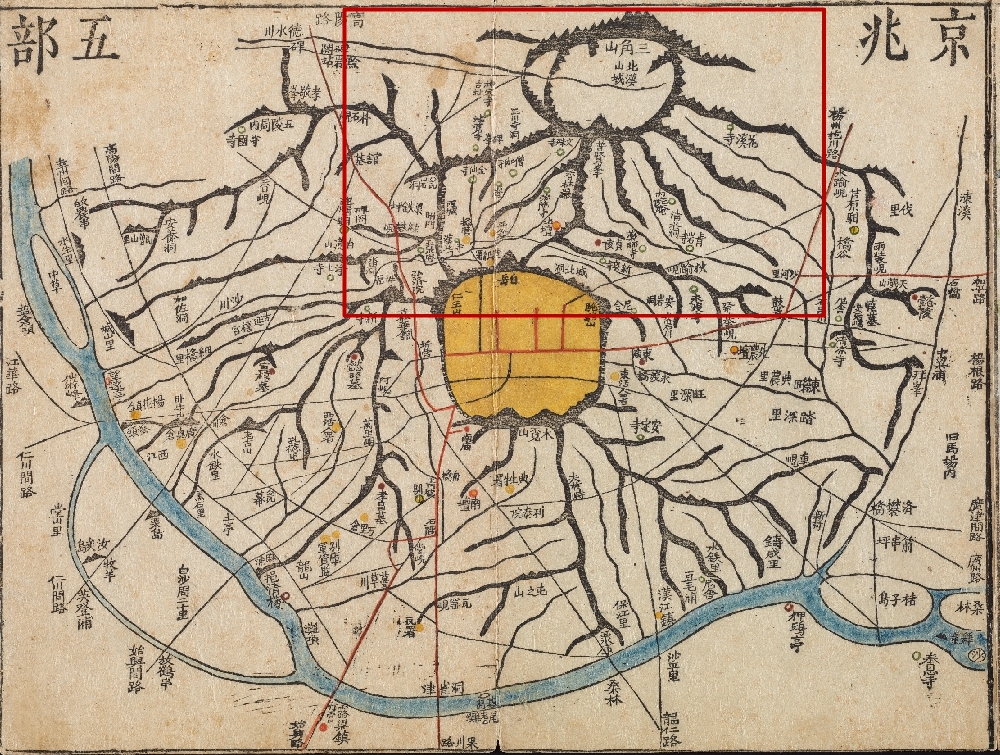

이성계는 신덕왕후의 무덤을 취현방 북쪽 언덕에 정했습니다. 현재 영국대사관이 있는 그 위치입니다.

능을 조성할 때 최고의 석공들을 불러 석물을 최고 수준으로 만들었고, 명복을 빌기 위한 절까지 세웠습니다. 그리고 여러 차례 이곳을 다녀갔습니다.

아마도 자주 찾아가려고 가까운 곳에 능을 조성했을지 모르겠습니다.

태조는 자신도 나중에 신덕왕후 옆에 묻히고 싶어했습니다.

하지만 부모의 장례를 치르는 사람은 자식!

1408년(태종8년) 5월 이성계가 승하하자 태종은 아버지의 무덤을 현재의 구리시에 조성했으니, 건원릉입니다.

그리고 이듬해 2월 신덕왕후 강씨가 묻힌 정릉을 도성밖 사을한(沙乙閑)의 산기슭으로 옮겨버렸습니다. 이곳이 현재 북한산 기슭에 있는 정릉입니다.

천릉의 이유는 “옛 제왕(帝王)의 능묘가 모두 도성 밖에 있는데, 정릉만 도성 안에 있는 것은 적당하지 못하다”는 것이었는데, 이건 또 맞는 말이기도 합니다.

애초에 정릉을 도성 안에 조성한 게 좀 이상하긴 했지요. 경복궁에서도 너무 가까웠고요.

그런데 태종은 무덤을 옮기는 정도가 아니라 능에서 묘로 격하시켜 버렸습니다.

능은 왕과 왕비의 무덤에 붙이는 명칭입니다. 그러니까 신덕왕후 무덤에서 ‘능’자를 뺐다는 건 왕비로도 인정하지 않는다, 그런 의미가 됩니다.

그래서인지 정릉에는 봉분을 보호하기 위해 병풍처럼 두르는 병풍석도 없고, 난간석도 없습니다.

정릉은 능을 관리하는 능참봉도 없고, 방치되다시피 했던 모양인데, 선조와 인조때 능을 정비하고 관리인들 두자는 건의가 있었지만 실현되지는 않았습니다.

현종때인 1669년에야 송시열 등이 상소를 올려 신덕왕후를 종묘에 배향하고, 중건청을 설치해 정릉을 다시 정비하게 되지요.

도성 안에 있던 정릉이 밖으로 옮겨질 때 석물들은 그 자리에 남아있었는데, 이 석재들은 광통교를 놓는 데 사용됐습니다.

광통교는 태조때 흙으로 처음 만들었는대 1410년(태종 10) 홍수에 무너졌습니다.

이 광통교를 돌로 다시 짓기로 하면서 정릉에 있던 석물을 사용한 겁니다.

왕비의 묘지에 있던 석재를 사람들더러 밟고 다니게 한 건데, 태종이 정말 신덕왕후에게 유감이 크긴 컸던 모양입니다.

광통교는 도성 안에 있던 다리 중 가장 큰 다리였고, 종각에서 숭례문으로 이어지는 큰길에 있어서 통행량이 많았습니다.

어가 행렬도 이 다리를 지나곤 했던 모양입니다.

광통교는 50년대 청계천을 복개할 때 지하에 묻혔다가 90년대 청계천을 복원할 때 다시 세상에 모습을 드러냈습니다.

어쨌든, 신덕왕후의 무덤이 옮겨갔지만 그곳에는 정릉동 혹은 정동이라는 이름이 남았습니다.

옛지도를 보면 대(大)자와 소(小)자를 붙여 대정동과 소정동으로 나오는데, 한성부 황화방에 속했습니다.

이 대소 정동이 현재의 정동이 됩니다.

정동은 1943년 처음 구제가 실시될 때는 서대문구에 속했었습니다.

서울시청 앞쪽, 덕수궁 정문 있는 곳까지가 서대문구였는데, 1975년 경계조정이 돼서 현재는 중구 관할입니다.

'역사교실' 카테고리의 다른 글

| 왕릉의 묘비에는 무엇을 적을까 (0) | 2021.10.02 |

|---|---|

| 전라도와 제주도 사이를 왔다갔다 한 추자도 (0) | 2021.09.29 |

| 왕자를 때리고도 목숨을 부지한 내시 (ft. 세종대왕) (0) | 2021.09.22 |

| 사약, 죽을 죄인에게 임금님이 내리는 마지막 은혜 (1) | 2021.09.19 |

| 승정원일기는 누가 썼을까 (0) | 2021.09.19 |