대원군이 척화비까지 세워가며 쇄국을 고집했지만 조선은 운요호 사건에 이은 강화도조약으로 결국 나라의 문을 열었고, 미국이나 영국 같은 서양국가들과도 통상조약을 체결하게 됩니다.

이렇게 외국과 교섭할 일이 생기다보니 무엇보다 필요한 게 통역관이었고, 조선 조정에서는 이를 위해 1883년 외국어 학교인 동문학을 설립했습니다. 통변학고(通辯學校)라고도 합니다.

외교 고문으로 있던 묄렌도르프가 통상아문의 부속기관으로 설립했는데, 통상아문은 외교와 통상사무를 관장하던 관청으로 정식명칭은 통리교섭통상사무아문.

그러고 보니 지금의 외교통상부랑 역할이 같고, 뜻으로 보자면 명칭도 같습니다.

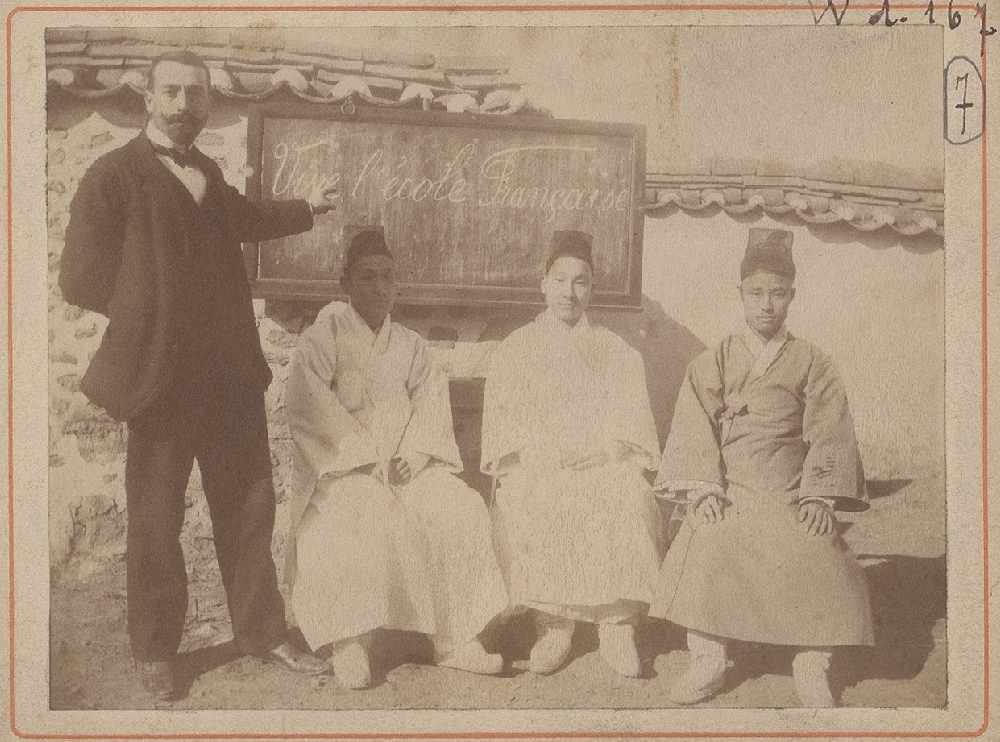

1884년에 우리나라를 여행했던 미국인 퍼시벌 로웰이 남긴 사진 중에 동문학 학생들과 교사 할리팩스의 사진이 있습니다.

할리팩스는 영국 출신인데, 이분 이력이 좀 특이합니다.

본업은 전기 기술자로 동인도 회사에 취직해 인도에서 일하다가 전신선 가설 일을 하려고 일본으로 건너갔는데 일이 잘 안 풀렸는지 미국과 일본을 오가며 선원 생활을 했다네요.

그러다가 일본에서 영어 교사로 일을 하던 중 동문학 교사로 초빙됐다고 합니다.

학생들이 공부하는 내용은 영어와 일어, 서양식 셈법 등이었다고 합니다.

남궁억(1863-1939) 선생이 이 동문학에 1기생으로 입학해 최우등 성적으로 졸업했다던데, 그렇다면 이 학생들 중에 남궁억 선생도 있을지도 모르겠네요.

사진에서 20세 남짓 청년을 찾아보면 혹시?

동문학은 1886년에 육영공원(育英公院)이 설립되면서 문을 닫게 됩니다.

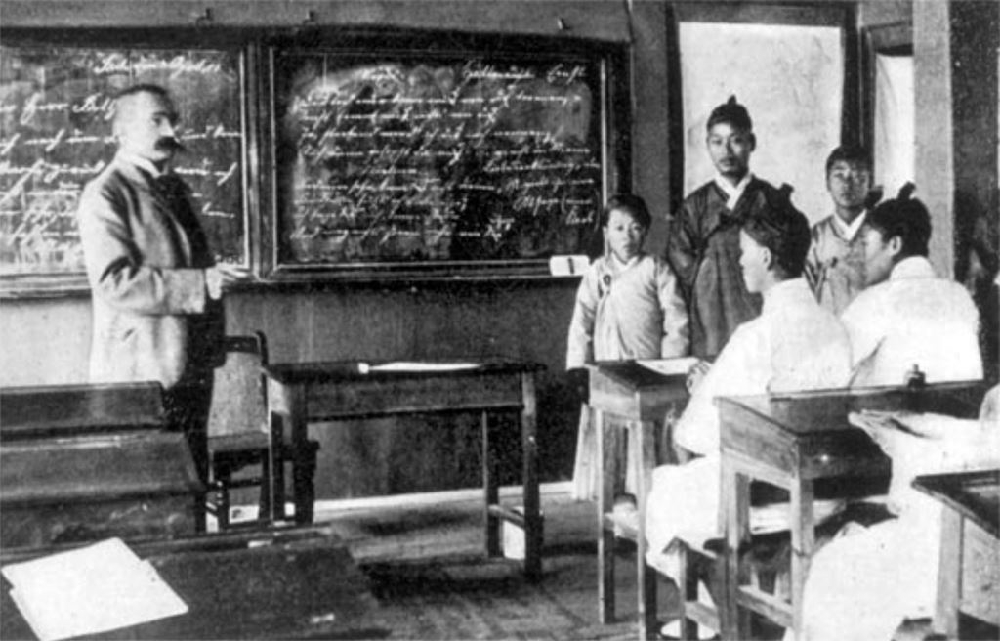

1886년 9월 설립된 육영공원을 정의하는 말은 ‘최초의 근대식 공립학교’라는 겁니다.

양반 자제들이 다녔으니 귀족학교랄 수도 있겠고요. 학비는 나라에서 부담했습니다.

외국인들은 육영공원을 왕립 영어학교(Royal English School) 혹은 왕립학교(Royal College)로 불렀다고 합니다.

을사오적의 대표주자로 두고두고 욕을 먹고 있는 이완용이 육영공원의 첫번째 입학생이었다네요.

푸트 공사를 통해 미국에 영어교사 파견을 요청해 세 명이 조선에 왔는데, 모두 유니온 신학교 출신이었습니다.

벙커(Dalzella A. Bunker, 1853∼1932)

길모어(George W. Gilmore, 1858∼1933)

헐버트(Homer B. Hulbert, 1863∼1949)

육영공원에서는 수학, 과학, 지리도 함께 배웠지만 지나치게 영어를 중시했습니다.

육영공원은 재정 문제로 어려움을 겪다가 1894년에 생긴 관립영어학교로 통합됐습니다.

영어학교 교장은 윤태헌(尹泰憲)이었고, 외국인 교관은 프램턴(G. R. Frampton)이 맡았는데, 동문학에서 영어를 가르쳤던 할리팩스가 다시 영어교사로 일했습니다.

할리팩스는 1908년까지 영어학교에서 학생들을 가르치다 은퇴하고 얼마 뒤 세상을 떠났고, 양화진 외국인 묘지에 묻혔습니다.

1895년 5월에 ‘외국어학교관제’(요즘식으로 하면 외국어학교 관련 법률 내지 시행령 정도 되려나요?)가 공포돼 정식으로 외국어학교들이 발족됐습니다.

1891년에 먼저 일어학교가 설립돼 있었고, 1895년에는 법어학교(法語學校 불어학교), 1896년에 아어학교(俄語學校 러시아어 학교), 1897년에 한어학교(漢語學校 중국어 학교), 1898년 덕어학교(德語學校 독일어 학교)가 설립됐습니다.

프랑스어를 한자어로 표기할 때 우리에게 익숙한 건 ‘불어’인데, 법어라고 한 건, 서양 나라 이름을 한자로 표기할 때 중국식 표기와 일본식 표기가 달라서 그렇습니다.

프랑스를 중국식으로 법란서, 일본식으로는 불란서라 했고

러시아를 중국식으로 아라사, 일본식으로는 노서아라 했습니다.

덕국은 독일을 중국식으로 표기한 건데, 일본식 표기가 독일입니다.

그러니까 이때는 중국식 표기를 주로 썼는데, 일제강점기를 거치면서 불란서니 독일이니 하는 일본식 표기가 우리에게 익숙해진 겁니다.

각 학교는 지방에 지교(支校, 지방 캠퍼스)를 세울 수 있었는데, 일어학교만 인천(1895년)과 평양(1907년)에 학교가 설립됐습니다.

조선에서 일본의 영향력이 커지면서 일본어 수요가 많았기 때문일 테고, 다른 외국어는 그렇게까지 인기가 많진 않았던 모양입니다.

덕어학교(독일어학교) 같은 경우는 폐교될 때까지 졸업생이 5명밖에 안 됐지요.

하지만 인천 일어학교에서는 졸업생을 제대로 내지 못하는 등 어려움을 겪다가 실업학교로, 다시 상업학교로 개편됐고, 1951년 인천고등학교로 바뀌어 지금까지 이어지고 있습니다.

1900년 6월에는 기존의 관제를 보완하는 ‘외국어학교 규칙’이 제정돼, 외국어만 공부하는 게 아니라 전공 언어로 일반 학과도 배우고 독서, 작문, 역사, 지지 같은 과목도 공부하도록 했습니다.

실무에 필요한 인재를 양성하기 위해 설립한 학교들이라 그런지 정부에서 관심을 많이 가졌고, 수업료 무료에, 교과서와 필요한 지필묵을 지급해 줬다고 합니다.

언어별로 각각 운영되던 외국어 학교들은 1907년 한성외국어학교로 통합됐습니다.

학생들이 자기 전공 언어와 나라 사정에만 정통하다 보면 그 나라에 의존하는 파당성을 띨 수 있으니 이걸 방지하고 여러 나라의 문화를 고루 배울 수 있도록 외국어 학교들을 한곳에 통합하자는 주장에 따른 거였지요.

한성외국어학교는 1911년 일제에 의해 폐교됐습니다.

'역사교실' 카테고리의 다른 글

| 정동, 정릉, 광통교 : 태종 이방원과 신덕왕후 강씨의 악연이 얽힌 곳 (1) | 2025.01.12 |

|---|---|

| 왕릉의 묘비에는 무엇을 적을까 (0) | 2021.10.02 |

| 전라도와 제주도 사이를 왔다갔다 한 추자도 (0) | 2021.09.29 |

| 왕자를 때리고도 목숨을 부지한 내시 (ft. 세종대왕) (0) | 2021.09.22 |

| 사약, 죽을 죄인에게 임금님이 내리는 마지막 은혜 (1) | 2021.09.19 |